SNSの集客で動画コンテンツを配信する場合、現在最も有力なのが「YouTube」だろう。

情報発信、広告宣伝、商品紹介、、今やテレビを超える勢いのあるプラットフォームだ。

ビジネスで集客や宣伝をする上で、無料であることも鑑みると利用しない手はないだろう。

私は本業で映像に関する仕事をしていることもあって、よくこういう質問を受ける。

「動画って、どうやって撮ったらいいんですか?」

もちろん今やスマホがあれば簡単に動画は撮れるし、デジカメでもタブレットでも動画撮影する機能が付いているものは非常に多い。

私に質問してくる方々も、当然そんなことはわかった上で質問をしてきている。

質問の真意には、こんなニュアンスが含まれているのだ。

「動画を撮る時は、どういう機材を使ってどのように撮るのがベストなのか?また撮影するときに機材以外で気をつけておくべきポイントやコツはあるか?」

要するに素人では知らないがプロは意識している事や、本に書いてある事をもっとわかりやすく教えてくれという意味合いだ。

質問してくる人は軽い気持ちかもしれないが、それらを教えるとなると私が開催している有料の映像セミナーで教えている内容になってくるので、タダという訳にはいかなくなる(笑)

だが、本当にちょっとした事に気をつけるだけで映像は高品質なものになるので、そのポイントを少し解説しよう。

アプリやソフトの機能を使えば様々な調整ができるが、まずはそういうものを使わずにできる基本的なことから。

【明るさを気にする】

上の2つの画像を比べてほしい。

どちらの映像の方がキレイに見えるだろうか。

映画やドラマのシーンでワザと暗い映像を作る場合を除いては、ほとんどの人が下の映像がキレイだと感じると思う。

この2つは画質や色あいは同じ。異なるのは明るさだけ。

明るさによってこれだけ感じ方が変わることをまず覚えておいて欲しい。

外で撮影する場合であれば、単純なことだが夜間よりも日中、雨天よりも晴天の方が明るく撮れる。

これらを全く気にせず思いついた時に撮影する人もいるが、少し意識するだけで明るい映像というのは簡単に撮れる。

曇りの日の夕方に外で人物を撮影すると、非常に暗い映像になってしまうので要注意だ。

天気にいい日の午前8時頃〜午後3時頃が、明るくハッキリした映像を撮ることができる。

ただし何時間も外で撮影していると、時間によって太陽の位置や雲の位置などの影響で明るさが大幅に変わるので、短時間でサクッと撮ってしまうのが良いだろう。

次に室内の場合。屋外よりも室内の方が明るさ調整は難しい。

室内では部屋を明るくして撮影をするのがコツだ。

まず壁の色。これは断然「白系の壁」の部屋の方が明るく撮影できる。

黒系の壁は光を吸収してしまうので、なるべく白い壁の部屋を選ぶこと。

どうしても黒系の部屋でしか撮影できないのであれば、後述する照明で調整する。

次に照明。これはまず部屋についている電気を全てつけるのだ。

家のリビングで撮影するのであれば、天井についている照明(シーリングライト)だけでなく、電気スタンドや間接照明などのちょっとした照明も全て付ける。

とにかく部屋を明るくするのが大切だ。

もっと言えば廊下やとなりの部屋につながるドアは全て開放して、となりの部屋の電気も廊下の電気も全て点灯する。

こうすることでドアから漏れ入ってくる光も明るさアップにつなげることができる。

次に撮影場所。

本番撮影をする前に、まずは部屋のどの辺が最も明るくキレイに撮れるかをテスト撮影する事をオススメする。

リビングで人物撮影するのであれば、シーリングライトの下あたりに立つと明るく撮影できることが多い。

窓がある場合、日中で天気が良ければカーテンやブラインドを開け、外光を入れるのも効果的だ。

ただしこの時は、窓の正面に立って撮影するようにした方が良い。

窓に背を向けて立つと逆光になり、顔が暗くなる場合がある。

また左側や右側に窓が来ると、顔の半分が暗く半分が明るいという中途半端な感じになってしまうので注意が必要だ。

あとは小型のものでいいので、LEDライトが1つあると非常に便利だ。

LEDライトと言ってもペンライトのようなものではなく、下の写真のような広範囲で照射できるタイプがオススメだ。

明るさも調整できるので、実際に人物に当てながらテスト撮影し調整すると良いだろう。

(ちなみに私が使っているのは、サンテックCN-304という機種)

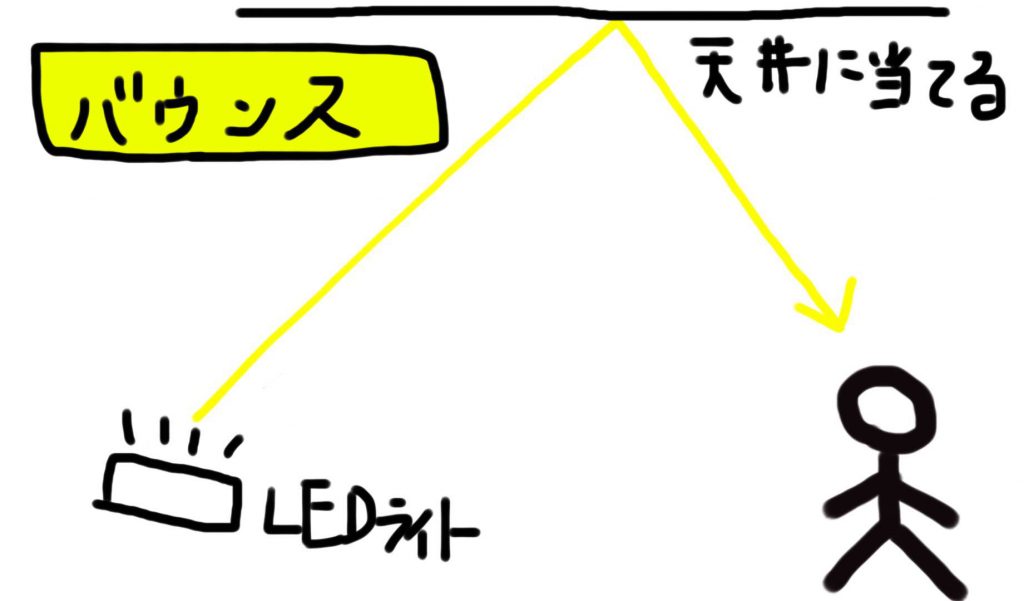

また直接人に当てずに、ライトを天井に向けるなどして反射した照明を当てる「バウンス」という方法があるので、試して欲しい。

ギラギラした感じにならず、自然に明るくできるのでオススメだ。

明るい画作りは基本中の基本と言えるので、動画コンテンツを作っている方は是非とも実践して頂きたい。

今まで照明や明るさに関心がなかった人ほど、これらの効果が実感できると思う。

他にも方法はたくさんあるが、まずはこの当たりのことから始めてみてはいかがだろうか。

コメントを残す